La 35e conférence Marc Bloch : propos d’ouverture

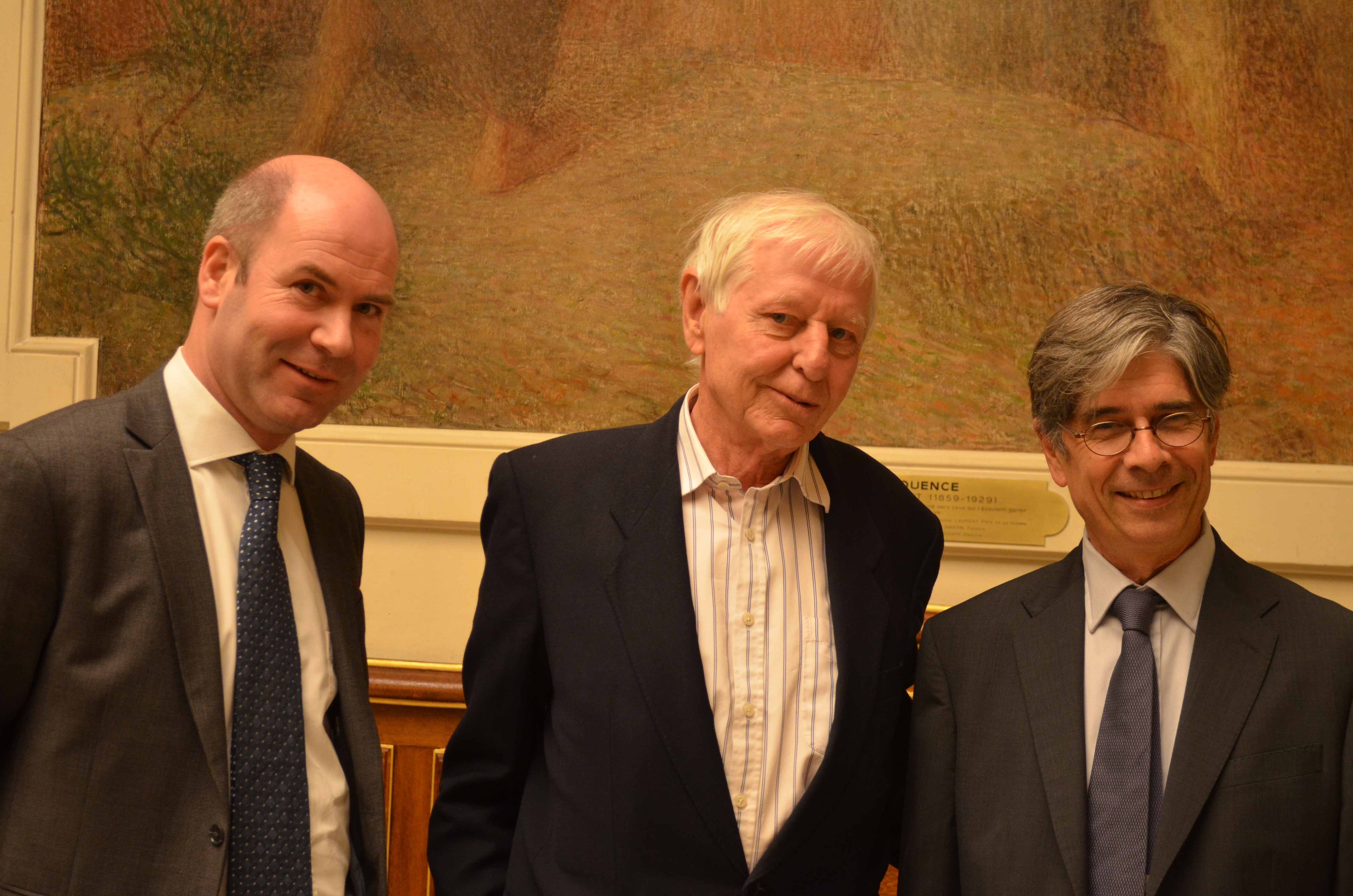

« Merci, cher Hans Magnus Enzensberger, d’avoir accepté de donner cette 35e conférence Marc Bloch. Merci de l’honneur que vous faites à l’EHESS. J’ai craint un moment que votre hésitation initiale, nullement feinte, « Je ne suis pas assez sérieux pour une conférence M. Bloch », « je me sens assez déplacé dans la stratosphère académique », ne l’emportât. Il n’en a finalement rien été, tant mieux. Je voudrais remercier Berrnard Lortholary, votre ami et votre traducteur, pour l’aide qu’il nous a apportée afin que nous puissions nous retrouver ce soir, vous et nous, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

J’ai relevé que, dans des circonstances un peu formelles, comme celles d’une remise de prix, vous ne dédaigniez pas de surprendre votre auditoire ou même de le prendre à contre-pied. Ainsi à Cologne, recevant, en 1985, le prix Heinrich Böll, vous étiez-vous livré à un éloge de l’analphabétisme. Ou, en 1993, à Osnabrück, le prix de la paix vous avait inspiré un discours sur la guerre civile ! La méfiance à l’égard des institutions, des groupes, des partis et des conformismes qu’ils sécrètent est une constante chez vous. « Je ne suis pas un bon croyant », dites-vous, dans un entretien, avant d’ajouter, « Personnellement, durant la guerre et l’immédiat après-guerre, j’étais un garçon qui n’aimait pas qu’on lui donne des ordres ». « Je me suis sauvé hors d’Allemagne dès que j’ai pu dans les années 50, et ne suis revenu qu’une dizaine d’années plus tard ».

Dans cette vie d’écrivain, qui a longtemps et souvent voyagé, il n’est probablement pas de sujets concernant vos contemporains auxquels, sous une forme ou une autre, vous n’ayez consacré au moins quelques pages. Et ce n’est sans doute pas un hasard si Diderot est votre homme, votre grand écrivain ! Si, de mille façons vous vous êtes efforcé d’être le contemporain de vos contemporains, en réfléchissant avec eux, contre eux, mais pour eux toujours, il y a toutefois une forme d’écriture, que vous n’avez jamais cessé de pratiquer : la poésie. Écrire, c’est d’abord et surtout écrire de la poésie. Mais vous ajoutez aussitôt, sans doute avec un demi-sourire, mais c’est un travail solitaire auquel on ne peut se livrer tous les jours de 9h à17h ! Il y a donc du temps pour d’autres activités, menées avec d’autres. De fait, elles ont été si multiples et multiformes depuis les années 1960, elles ont donné lieu à tant d’interventions et de livres qu’on pourrait se demander quand, diable, vous restait-il du temps pour écrire de la poésie. Pourtant, des recueils n’ont cessé de paraître, régulièrement, tout au long de ces décennies ! Dans un texte de 1965, qui a d’abord été une émission de radio (car vous êtes aussi un homme de radio) : vous écriviez « la poésie est anticipation, fût-ce sous la forme du doute, du refus, de la négation. Non qu’elle parle de l’avenir, mais elle parle comme si l’avenir était possible ».

Parmi toutes ces activités, je m’arrêterais quelques instants sur une : celle d’éditeur. Vous avez été un des deux fondateurs d’une revue fameuse, Kursbuch, l’Indicateur, comme on parlait naguère de « l’Indicateur des chemins de fer ». Elle a été un forum pour ce qu’on appelait alors l’opposition extra-parlementaire. À la demande d’un imprimeur, typographe, Franz Greno, vous avez créé une collection, L’autre Bibliothèque, très connue en Allemagne. Avec Greno également, vous avez été le tout premier éditeur de W.G. Sebald.

« Histoire, les histoires », dont vous allez nous entretenir dans un instant, ne pourrait-on soutenir que ces deux termes, que vous avez choisis, traversent votre œuvre. À l’égard de l’Histoire, celle des historiens, vous avez toujours été pour le moins méfiant – et vous vous trouvez en bonne compagnie, à commencer par celle de Tolstoï, lorsqu’il écrit Guerre et Paix–, mais les histoires que votre immense curiosité toujours en éveil vous amènent à recueillir, transcrire, récrire, inventer ne cessent de vous y ramener. Seulement, vous l’abordez par une quête, jamais lassée, des singularités (ces Einzelheiten, titre de l’un de vos livres et qui pourrait convenir à plusieurs autres), vous abstenant de la tentation de théoriser et ne vous approchant de la généralisation qu’avec une grande réserve.

Deux exemples, si vous permettez. L’Europe, à laquelle vous avez consacré trois livres au moins. L’Europe, dites-vous quelque part, est « un mode de vie dont la définition m’échappe ». Aussi, en différents lieux et moments, avez-vous cherché cette introuvable définition. Avec un principe, à la fois méthodique et éthique : « Voir les choses de plus près et ne pas craindre la résistance qu’oppose le fait particulier ». Ainsi, dans Europe, Europe, publié en 1987, vous menez le lecteur dans sept pays, tant à l’Est qu’à l’Ouest, jouant « l’ignorant de passage », avec une variété et une liberté de ton, qui rappellent parfois les « Choses vues » de Victor Hugo.

Puis vous récidivez, trois ans plus tard, en 1990, après donc la chute du Mur, avec un livre, à première vue bien intempestif, L’Europe en ruines. Qu’y lit-on ? Des reportages de journalistes et d’écrivains, choisis par vous parce qu’ils sont des témoignages de première main. Ces « outsiders » ont, en effet, « le grand avantage d’être les contemporains de ce qu’ils observent », reproduisant « fidèlement plutôt que de les censurer les fabuleuses contradictions du monde chaotique dans lequel ils se meuvent ». On est bien toujours dans le choix du singulier, des histoires donc. Mais l’Histoire n’est pas loin. En effet, pourquoi rappeler alors les ruines de 1945 ? Parce que, soulignez-vous, « alors même que l’Europe se conçoit de plus en plus comme un projet commun, elle est bien loin d’avoir fait l’analyse globale de ses années fondatrices d’après la Seconde Guerre mondiale. La mémoire de ce temps est lacunaire et provinciale, lorsqu’elle n’a pas totalement cédé au refoulement et à la nostalgie ». C’est donc une histoire pas encore faite. À quoi s’ajoute une histoire en cours. Dans votre introduction, vous vous livrez à une expérience. Vous gardez les descriptions (celles de 1945) et vous remplacez les noms de Rome, Berlin ou Athènes, par ceux de Beyrouth, Luanda, ou San Salvador (c’en serait d’autres aujourd’hui). Qu’en résulte-t-il ? Un double questionnement que, comme toujours, vous laissez au lecteur le soin d’élaborer, sur les ruines en cours, dont nous entretiennent nos quotidiens et que, pour ainsi dire, nous ne voyons pas, et sur celles que nous avons effacées, que nous ne voyons plus. Votre dernière intervention, en 2011, emprunte toujours la forme du reportage, mais, cette fois, c’est au cœur du Doux monstre de Bruxelles que vous nous introduisez.

Laissant de côté, la biographie que vous avez consacrée, en 2008, au général Kurt von Hammerstein et à sa famille, même si on est plein dans la tension entre l’Histoire et les histoires, j’en évoquerai une autre, celle de l’anarchiste espagnol, Buenaventura Durruti. Car ce me semble être l’ouvrage où, jusque dans la conception même du livre, l’interrogation sur l’Histoire et les histoires est poussée au plus loin. Ce « roman », car c’est ainsi que vous l’appelez, est, en effet, un collage de textes de provenances et de statuts divers, ressemblant à « la reconstitution d’un puzzle », mais « dont les pièces s’imbriqueraient mal les unes dans les autres ». De temps à autre, le narrateur, vous, intervient sous forme de gloses, mais, à la fin, il ne prétend pas avoir le dernier mot, qui revient, tout provisoirement, au dernier lecteur. Car l’histoire de la vie et la mort de Durruti continuent.

L’Histoire, en tout cas, est tôt entrée dans votre vie. « Je me revois encore, écriviez-vous en 1993, au bout de cinquante ans, tapi dans une cave et enveloppé d’une couverture » […] Je me souviens fort bien de cette terreur des alertes mi-nauséeuse, mi-apathique. Et les adultes qui tendaient l’oreille, visés par la « terreur des attaques ennemies », étaient des « civils innocents ». Chaque fois que j’entends cette expression, je me prends à réfléchir […] Les civils innocents, entassés dans les caves, avaient subi une étrange métamorphose. Car je sais comme leurs yeux brillaient chaque fois que parlait le Führer […] et je sais comment ils regardaient quelques années plus tôt, brûler les synagogues. Jamais les nazis ne seraient arrivés au pouvoir sans leur approbation enthousiaste.

Et je traite d’imbécile le premier qui prétend que cela ne vaut que pour les Allemands.

Cher Hans Magnus Enzensberger, nous vous écoutons. »