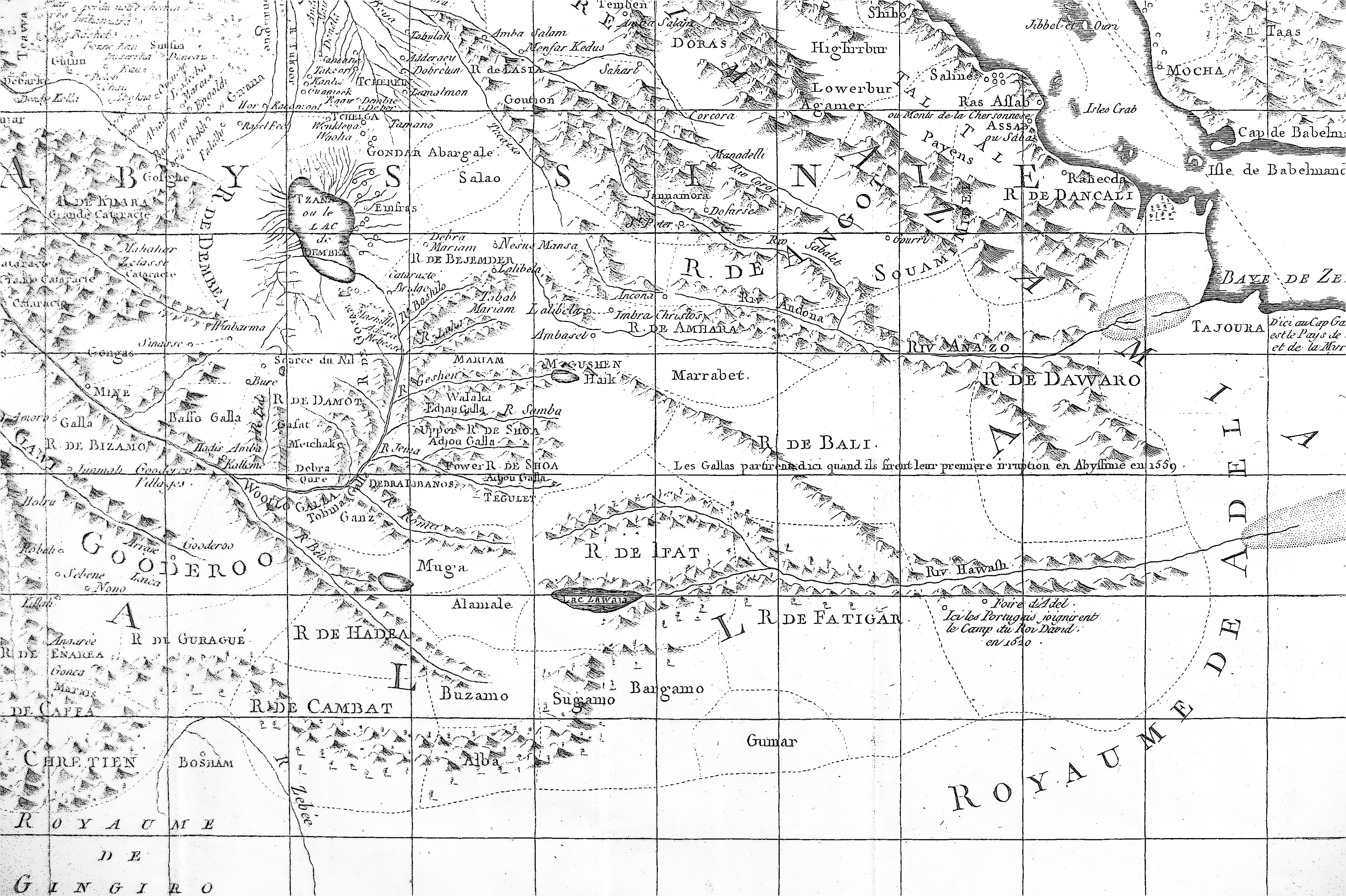

sur la base du récit des explorations

de James Bruce (1770-71).

Le projet franco-allemand ETHIOMAP pour l'étude de la cartographie historique de l'Ethiopie

Conçu depuis l’Antiquité comme un territoire des confins, selon une représentation du monde centrée sur la Méditerranée, l’Éthiopie a longtemps été une « limite mobilisatrice » pour le développement de la cartographie, relancée à la Renaissance par la découverte de la finitude du monde. Pour les Européens, atteindre les sources du Nil et décrire le cours complet du fleuve et de ses affluents représentaient une série d’épreuves visant à élucider les anciennes légendes, atteindre une vision complète et rationnelle des zones les plus reculées de la planète, et affirmer la capacité et la légitimité à contrôler ces territoires et en exploiter les ressources supposées fabuleuses. Cette quête du Nil motiva des expéditions risquées dont les principaux résultats étaient matérialisés et diffusés par des cartes imprimées. Si le jésuite espagnol Pedro Paez est le premier Européen à avoir observé en 1618 les zones humides qui nourrissent l’amont du Nil bleu, l’Écossais James Bruce et son assistant italien Luigi Balugani s’y rendent en 1770 avec des instruments de mesure, inaugurant la première capture de cette région dans les rets de la description trigonométrique du globe. D’autres explorateurs suivront, poussant plus loin les frontières de la connaissance, avec des instruments plus sophistiqués, des armes plus puissantes, des attitudes plus arrogantes.

Ce sont ces divers aspects de l’application des techniques de la cartographie moderne à l’Éthiopie et ses territoires environnants qui font l’objet du projet franco-allemand « ETHIOMAP : Cartographic sources and territorial transformations of Ethiopia since the late 18th century », financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la Fondation allemande pour la recherche (DFG). Ce projet, qui démarre en janvier 2016, associe quatre équipes : en France, le CéSor (UMR 8216 EHESS-CNRS) ; en Allemagne, le Centre de recherche de Gotha de l’Université d’Erfurt ; en Éthiopie, le Centre français des études éthiopiennes à Addis Abeba et l’Université de Mekelle. Eloi Ficquet (EHESS, CéSor, France) et Wolbert Smidt (Université de Mekelle, Éthiopie ; Université d’Erfurt, Allemagne) en sont les porteurs.

Dans un premier temps, les recherches vont principalement porter sur Gotha et sur le fonds cartographique Justus Perthes, d’une richesse exceptionnelle, accessible depuis son acquisition par le Länd de Thuringe en 2003. Si cette maison d’édition est connue pour avoir publié, de 1785 à 1944, le fameux Almanach de Gotha qui répertoriait les familles régnantes et princières d’Europe, elle a aussi fondé sa réputation sur la production des meilleures cartes géographiques de l’époque, notamment par la publication périodique des Petermanns Geographische Mitteilungen. Alors que les archives de l’Almanach de Gotha ont été détruites en 1945 par l’armée soviétique, les archives Justus Perthes ont conservé un fonds très important de cartes et de données couvrant toute la période d’essor des sciences géographiques avant que n’adviennent les technologies de l’information. L’étude des collections cartographiques de Gotha relatives à l’Éthiopie, sera complétée et comparée par des enquêtes sur d’autres fonds en France, en Italie et au Royaume-Uni. Sur la base d’une sélection des cartes qui illustrent soit des avancées scientifiques, soit des tournants politiques, il s’agira d’effectuer une analyse critique et une indexation, en répertoriant chaque item, en comparant leurs occurrences et leurs transcriptions d’une carte à l’autre et en les référant, autant que possible, aux connaissances hétérogènes (relevés de positions, informations orales, sources officielles) qu’ils transcrivent. Dans le cas particulier de l’Éthiopie, pays qui est arrivé à s’opposer à plusieurs tentatives d’assujettissement colonial, il sera possible d’observer comment les cartes ont été importées comme technologie de pouvoir en étant lues, utilisées et produites par les souverains et leurs officiers militaires ou civils. À partir d’une nouvelle compréhension des territoires, envisagés par les cartes de façon synthétique et surplombante, des réformes ont redessiné les contours des pouvoirs locaux et redéfini leur nature.